发布日期:2025-05-13

信息来源:中国社会史研究中心

1937年编纂的《山西大学同学录》可见,自1902年建校起至1937年全面抗日战争爆发之前,山西大学毕业的大量学生投身政界、教育界,或以技术人才进入实业部门。这些为数庞大、分散在各地各行各业的接受过现代高等教育的人才,为清末民国山西乃至全国其他地方建设发挥了重要作用。

就读于山西大学,后又就职于山西大学的山大前辈兰承荣先生便是其中之一。而由他在民国七年(1918)参与选址建设的山西省立第三中学校校园,则成为今日山西大学大同校区,可谓百余年来山大人投身山西教育事业、促进山西社会转型发展的薪传与回响。

兰氏是大同市阳高县赵石庄村的大姓。翻开1995年出版的《阳高人物志》,民国年间的大学生和留学生名单中,赵石庄的兰氏最为引人注目。当时阳高县在外读大学的68人中,赵石庄兰氏就有18人;留学国外的14人中,赵石庄兰氏就有4人。而有着“南有郭象升,北有兰向青”之誉的兰承荣声望最高。

兰承荣(1880-1931),字向青,号自我,自幼聪颖,过目成诵,受到大同知县的赏识。1902年进入山西大学堂中斋学习。1904年8月18日,山西巡抚张曾敭上奏选派留日学生,“由省城文学堂遴派学生三十人,以十人入速成师范习教授管理等法,以备开办师范学堂之用;以二十人入普通学校,习各门普通以期进求专门实业之学”。山西大学堂中斋派出官费留日生30人。兰承荣为“入速成师范习教授管理等法”的10人之一,同批还有同是赵石庄兰氏的兰承昌。

赴日以后,兰承荣先进入为中国留日学生特设的预备教育学校——经纬学堂,后进入明治大学师范部。与许多留日山西学生一样,兰承荣在日本加入了同盟会。1905年,兰承荣与刘懋赏、赵戴文、徐一清、孟元文、谷思慎、荣炳等,带着《民报》《大义录》《猛回头》《革命军》等刊物和书籍提前回国。原因是1905年科举制度废除后,山西巡抚张增敭、学政宝熙奏请创办山西师范学堂(1906年改名山西两级师范学堂)。于是,该年9月兰承荣这批曾被张增敭选派留日学习师范的学生回到太原,在山西师范学堂分担教课。兰承荣任襄办监学,并在初级简易科担任教员,教授博物并地理地文。

山西省教育会会长兰承荣像

辛亥革命以后,山西师范学堂短暂停课后恢复,于1913年改名山西省立第一师范学校。兰承荣民国三年(1914)二月到校,担任心理教员。在此期间,兰承荣应进入山西大学,担任预科国文教员,并于1916年8月改为专任文科教员。此后,兰承荣在多所学校代课。例如,1925年9月,山西国民师范学校在校长赵丕廉和著名学者郭象升组织下,设立了高等师范部,后独立成为山西省立教育学院(1934年并入山西大学,称山西大学教育学院)。兰承荣与郭象升因共同的藏书爱好多有交游。郭象升撰于1914年的《太原市上购书歌》,关于兰承荣写到“向青卧室书为巢,夜读每至鸡三号。束修所入尽故纸,索债一任门频敲”。可见对兰承荣藏书之丰、读书之勤与购书热情的赞扬,因此二人经常互借、互赠书籍。也是这层关系,郭象升组织高等师范部后,兰承荣曾在此校兼任教员。据一些回忆资料,除了在太原高等学校代课很多,20世纪20年代,兰承荣还在太原云山高级中学代过心理学课。兰承荣具有出色的演讲才华,授课受到学生的喜爱。大概出于这种与学生的关系,1920年兰承荣为《山西省立国民师范学校附设二部同学齿录》作序,1928年他又主编山西大学文科国文学类第五班《戊辰系同学录》并作序。

喜欢藏书的兰承荣著述并不算多,除了散见于报刊的几篇文章外,1930年他以兰自我署名撰写《孔门一贯哲学概论》,由商务印书馆出版。该书草轫于1922年秋,历时四年,杀青于1926年夏。据序论中自述,他长期任师范学校与大学教员,“主讲教育、心理及文学、哲学等科”,“其始亦尝颔首于排孔之论,疑孔学不甚适于今之时势”。后因主办山西省教育会之事,前往全国各地开会与交流,逐渐认识到国民性是教育、政治的基础,“国民性者,古代哲学思想之结晶也”,因而有志于编纂中国哲学史,遂成此书。随后,兰承荣撰写了《两千年来讲孔哲学大误解》一书,但书稿尚未寄出,因患肺炎医治无效辞世。

除了做教师,兰承荣积极参与各种社会活动,也因对哲学的理解,受到阎锡山赏识。曾任山西省教育厅科长、山西教育会会长、山西教育图书博物馆(因在文庙,又称山西圣庙图书馆,今山西省图书馆与山西博物院前身)经理、督军公署参事、民政厅秘书、省公署咨议等职,还与山西大学及省内学人共同创办晋新书社,可谓身跨政教两界。

按照最初规划,兰承荣这批留日学生中“入速成师范习教授管理等法”的10人,主要为开办师范学堂之用。这批学子回国后,一方面作为教员在各个学校授课,另一方面积极创办新式学堂。回国后的第二年,即1906年,兰承荣与同一批留日的冯济川、刘懋赏、徐一清、孟元文等10人,筹办了山西公立中学堂,后几易校名,于1913年改名山西省立第一中学校,是为今太原五中的前身。当时科举刚废除,校址便在曾做过山西大学中斋临时校址的贡院内。从中可以窥见,山西大学在开创近代山西高等教育的同时,也通过人才的培养,推动了山西中等教育的发展。

近代山西中学堂的发展,受到当时学制改革的影响。1902年《钦定学堂章程》(壬寅学制)与1904年《奏定学堂章程》(癸卯学制)颁布后,山西各地纷纷设立中学堂,如1902年忻州的忻兴中学堂、泽州府中学堂、绛州中学堂;1903年的太原府中学堂、运城河东中学堂、临汾平阳中学堂、蒲州府中学堂、平定中学堂、代州中学堂;1905年的大同府中学堂、祁县中学堂等。

1913年以后,山西当局对全省官办中学统一命名、统一拨给办学经费,陆续形成了九所省立中学。1913年8月第一批是位于太原的山西省立第一中学校,位于运城的山西省立第二中学校,位于大同的山西省立第三中学校,位于长治的山西省立第四中学校,位于宁武的山西省立第五中学校;该年11月第二批是位于临汾的山西省立第六中学校;1919年以后又有三所,分别是位于右玉的山西省立第七中学校,位于榆社的山西省立第八中学校,位于隰县的山西省立第九中学校。

其中,山西省立第三中学校的前身是光绪三十一年(1905)由云中书院改建的大同府中学堂。民国元年(1912)改为大朔中学校,1913年改为山西省立第三中学校。校址初占大同府城内云中书院,后占用贡院。与兰承荣一同留学日本的山西大学中斋学生孟元文为首任校长。1917年苑友梅出任校长。1918年,兰承荣帮助苑友梅(兰承荣学生)在大同县城西12里武周山前勘定旷地五顷余作为新校址(参见李茂盛主编、董剑云整理:《山西通史·人物(近代)》,2015年)。兰承荣还推荐了邻村的东小村人巩有贵负责施工。兰承荣娶东小村巩秀珍为妻,可能与巩有贵沾亲。他深知巩有贵的高超建筑技艺。巩有贵13岁时(1912)曾去蒙古库伦学习建筑仿古式楼堂馆所、佛寺庙宇、砖瓦烧制、绘画佛教壁画、各种佛像雕塑以及捏瓮、捏锼、捏泥人、砖雕、石雕等民间工艺(参见阎爱英:《晋商史料全览•家族人物卷》,2007年)。1918年回国后,巩有贵便在兰承荣的推荐下,承揽了省立第三中学的工程。历时三年后,1921年7月10日新校舍竣工,兰承荣从太原赴大同剪彩。校园建筑参照了天津南开中学的图纸设计,校园按照清华大学的规制建设,中西结合、布局规整,据称有“北开”与“小清华”之称。

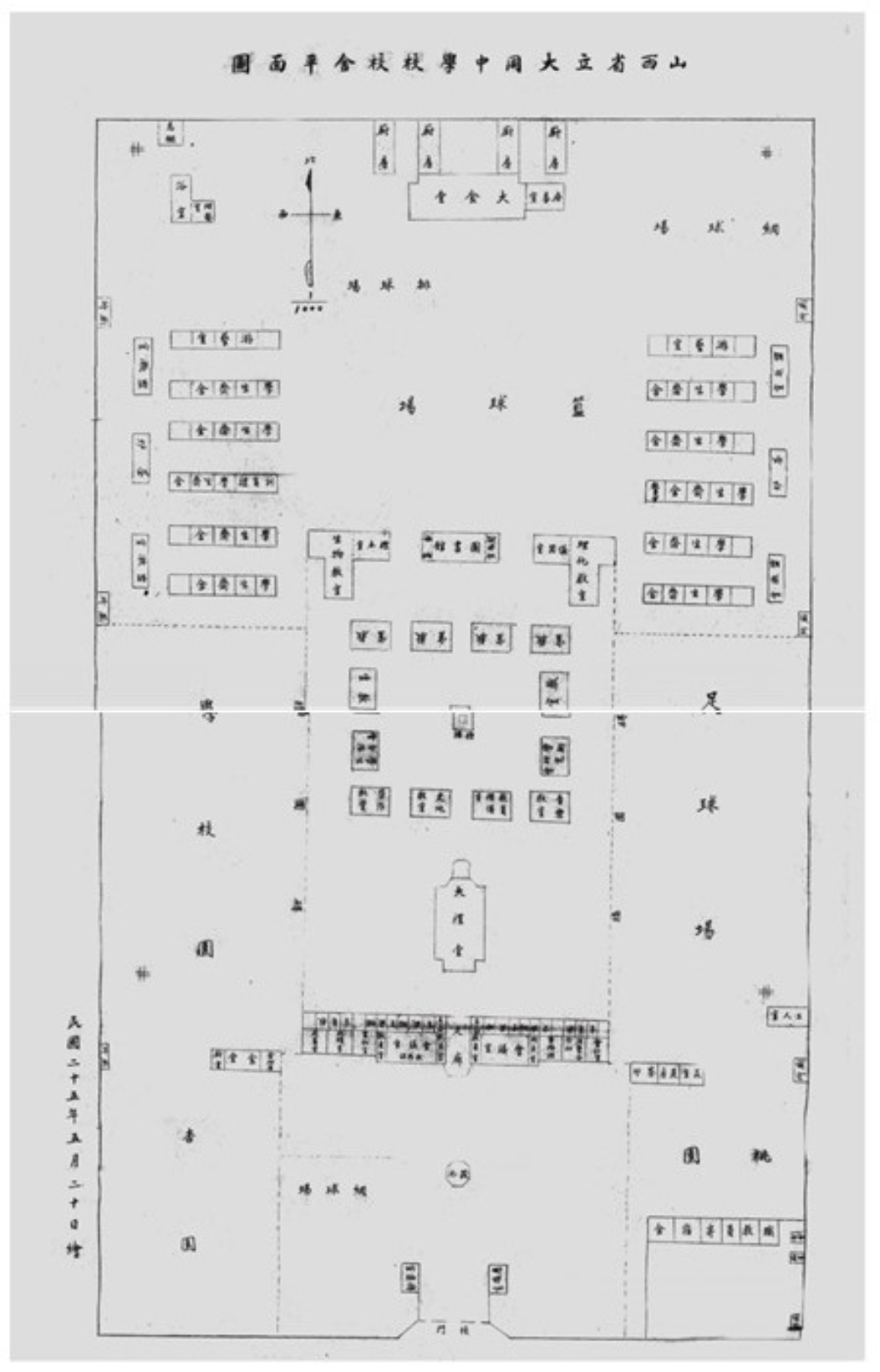

1934年山西省立第三中学校改称山西省立大同中学校。为了配合1935年至1937年《大同县志》的编修,省立大同中学于1936年4月和5月分别提交了《山西省立大同中学校舍平面图》与《山西省立大同中学校调查表》,为我们了解当时校园情况提供了珍贵资料。

《调查表》显示,当时山西省立大同中学校的校园建于民国七年(1918),占地一顷二十亩,由省库支领购地费五百余元,建筑经费八万余元。从修建经费数目一栏为空白可以推见,此时的校园大致保持1921年建成后的样貌,未做过多修建。其建置有:普通教室八座、特别教室及实验教室六座、实习场二处、图书馆一幢、办公室六处、职教员寝室二十二间、学生寝室六十间、自习室六十间、仪器标本药品图表室二处、体育器械室二处、会堂二处、成绩室二处、课外作业室三处、膳堂二处、储藏室四处、大礼堂一座、疗养室一处、盥漱室四处、浴室一处、教职员寄宿舍一所、工友室六处、厨房八处、茶炉四处、校园两处、住城办公处房院一所,厕所八处。据《山西省立各学校建置一览表》记录,还有应接、传达、游艺、理发、阅报、会计、延宾等室、书库、篮球排球网球足球等场、桃枣园。学校建筑沿着南北中轴线依次排开,可谓各种设施建置齐全的现代化校园。

山西省立大同中学校舍平面图(1936年)

解放以后,山西省立大同中学校几易其名。1949年改名察哈尔省立大同中学校,1952年改称大同市第一中学,1972年更名为大同师范学校,2003年设立为雁北师院大同分院,2006年更改为大同大学大同师范分校,2018年5月成立大同师范高等专科学校。虽然校名不断变化,但是这座中西交融、环境优美的校园被保留下来,并在2006年被列入全国第六批文物保护单位。

2024年6月28日,山西大学和大同市人民政府共建山西大学大同校区协议正式签约。这所山大前辈兰承荣曾参与选址、建设的美丽校园,在新的条件下与山西大学更加紧密地联系在了一起,成为山西大学的一部分,也成为山西大学赓续百廿薪火、服务国家战略与地方社会的新空间。(作者系中国社会史研究中心副教授张力)

责编 | 瑄 瑄

二审 | 范艳华

三审 | 张 捷